こんにちは!!Coffee Island Fanatic三神です!!

今回は日本人が大好きな(?)ジャマイカです!!

音楽にはあまり造詣の深くないファナティックですが、レゲエとかスカと言ったスミュージックの他、ケイジャン料理、ラスタファリ思想等、様々な文化を持つ国ですね!!

ヨーロッパの植民地政策によってコーヒーのプランテーションが開始され、多くの黒人奴隷が渡りました。こうした黒人奴隷とコーヒーの関わりはブラジルのバイーア州に近い物がありますね。さらにジャマイカはコーヒーの伝播では割と古い歴史を持つ国でもあります。

この生産国は日本との関係が深く、特にBlue Montainエリアで栽培される、その名もBlue Mountain銘柄のほとんどが日本向けであり、世界的に見るとちょっと変わった市場が形成されています。他の消費国ではあまり認知が高くないのですが、スペシャルティのムーブメントに先駆けて、高額かつプレミアムなコーヒーの誕生例となりますた。

という事で、今回はそんなジャマイカ(ほぼブルマンの話だけど)を取り上げて行きたいと思います!!

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

最近のトレンドから入った若い世代の方には、全くわからん(興味ない)領域だと思いますが、ブランドの構築については今後の生産国の発展にとっても参考になるのではないかな?とも思います。

今回の記事については結構ブラックユーモアが効いていますが、まあ、これも今後の反省課題(現在のプレミアムコーヒー市場においての品質を今一度考えてほしい)としての問題提起でもありますので、ご容赦いただければ大変幸甚でぷ<m(__)m>。

・・・・・・

リサーチするとかなりの情報が発掘できた(文字数が17,000文字超えてもうた(死))ので、前編、後編でお送りします!!

恒例のテロワールは後半にお送りしますので、まずは生産地としてのオーバービューを前半で確認していただければ幸いです。

それではいってみよー(∩´∀`)∩!!!

ジャマイカの生産概要

- 伝播時期:19世紀

- 年間生産量(2023年):135,866袋

- 主な生産処理:水洗式

- 主なコーヒーロットの単位:小/中/大規模農園、または農協などによるエリア集積

- 主な品種:Typica

- 主な生産形態:小/中規模農家、

- 主な収穫時期:9~12月、1~5月

- 主要港:キングストン

1723年にマルティニーク島に渡ったティピカ種(初のアメリカ地方への上陸)は、その5年後の1728年にNicholas Rose(ニコラス・ローズ)によってジャマイカに持ち込まれ、Kingston県(キングストン)の北、Castleton(キャッスルトン)近郊に根を下ろすことになります。この頃はイギリス統治時代に当たり、それまで主要な農作物であったサトウキビが値崩れ(世界的供給量の増加)したため、にわかにコーヒーへの転作が1790年頃より加速し、同時期にアフリカより連行された黒人奴隷たちを労働力としたプランテーションが形成されます。19世紀に入ってブラジルの生産が拡大する以前、1800~1840年の間は年間70,000MTの生産量を誇り、これは当時における世界最大の生産量となっていました(なんと!!)。なお2023年の生産量は約135,866袋(8,152MT)であり、かなり減少したことがわかります。

*今回全協のICO統計を調べたのですが、年間生産量が20,000袋と、実態と大きくかけ離れた数字(゚Д゚)ナンデ??が記載されていましたので、Statistaの8,152MTを採用しました。

Statista

https://www.statista.com/statistics/955816/jamaica-green-coffee-production-volume/

1838年に奴隷制が廃止されると、コーヒー農園は 解放奴隷たちの食料用農作物に転作されることとなり、コーヒー産業は斜陽の時期を迎えます。その後50年が経過してから、ジャマイカ政府は農作物栽培の指導者派遣を開始し、農業の立て直しを図ります。1944年にCentral Clearing Coffee Operationが施策されてからは、輸出向けのコーヒーの全てに精選加工がされるようになり、続く1950年にJamaican Coffee Industry Board(現JACRA =Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Authority)が設立されることで、世界的な評価を獲得することに成功します。

この頃には高度経済成長を迎えた日本との関係が強くなり、1967年の1月9日にキングストン港を出港したBlue Mountain Coffeeの日本向け出荷量が、BM総生産量の60%に上りました。こうしたことを記念して、後年の2019年以降、毎年1月9日を“Jamaican Blue Mountain Coffee Day”とすることが両国間で取り決められました。なお現在の日本向けのBlue Mountain輸出はやや減ったものの、依然として総生産量の65~80%程に達しているとされています。

近年のJCEAの統計によると、Blue Mountain単体での22/23クロップ生産量は285,000 boxes=約25,800袋に上りますが、輸出内訳は70%が日本、20%がアメリカ、10%がヨーロッパだったようです。

【参考】

History, Blue Mountain Coffee Ltd.

https://www.bluemountaincoffeejamaica.com/en/history

Jamaica Blue Mountain Coffee, WIRD’N’FREE Diary

https://wnfdiary.com/jamaican-blue-mountain-coffee/

【農務機関】

JACRA

https://jacra.org/divisions/coffee/background/

【コーヒー協会】

JCEA

https://jamaicacoffee.org/our-members/

Blue Mountain Coffee

https://bluemountaincoffee.com/

Blue Mountain Coffee Group LTD.

https://www.bluemountaincoffeejamaica.com/

グレーディング

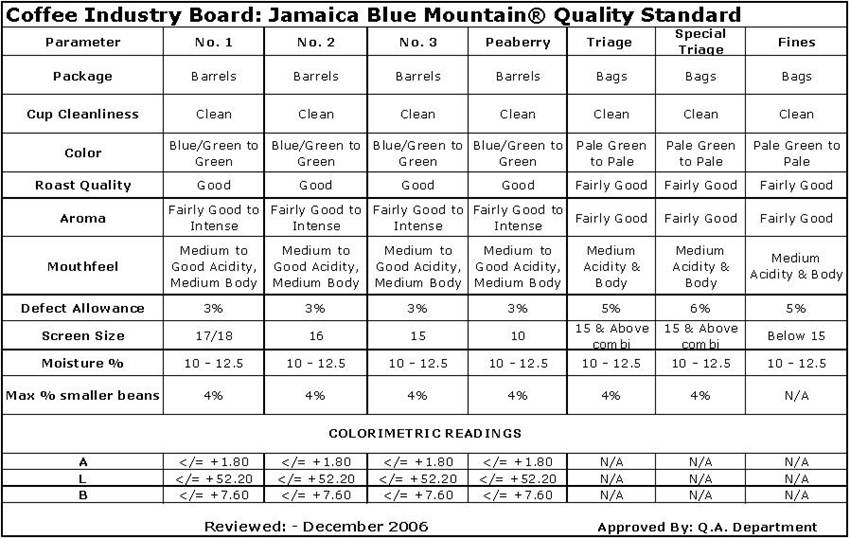

ジャマイカでは農務機関であるJACRAが輸出規格を制定しており、No.1、No.2、No.3、Selectといったグレードが順に割り振られています。ジャマイカもイギリスの支配下に置かれていたので、インド、タンザニア、ケニアと同じく、スクリーンサイズがグレードの規定に明確に含まれます。

グレードの名称については、ジャマイカの東、Blue Mountain山地の特定エリアに該当し、一定の品質基準をクリアしたコーヒーには“Blue Mountain”の呼称が許されます。これ以外の地域で標高が高い物は“High Mountain”、低い物は“Jamaica Select”と呼ばれます。・・・“ハイマウンテン・エリア”という記載も見ることはあるのですが、実際、Blue Mountain以外には特に地域指定が無いようです。

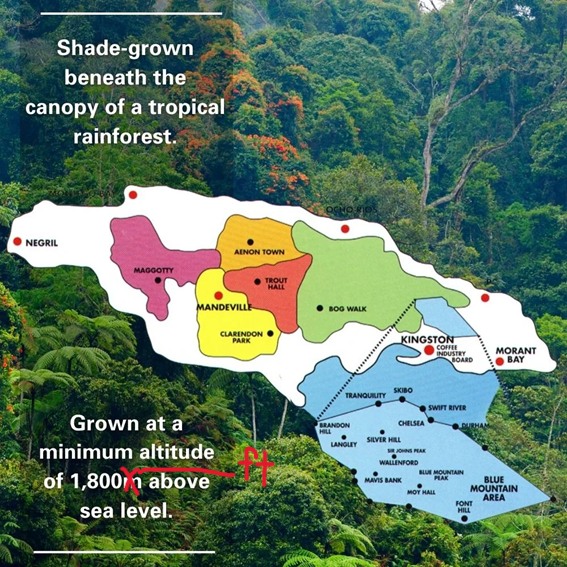

ブルマンに関しては国内で一番標高が高いエリアになりますが、生産地標高は高くても1,500mがせいぜいです(山脈最標高2,256mなのであんまり高くない)。なお、Blue Mountainを名乗れるエリアはその名もBlue Mountain山地の麓周辺になっていて、具体的にはPortland、St. Andrew、St. Mary、St. Thomasの4教区(県)に渡る6,000haのエリアが該当します。

【画像引用】Merlo Coffee Works

以下の地点で結ばれた所が、コーヒーにおける“The Blue Mountain Area”に該当するようです。

Skibo > Swift River > Chelsea > Durham (Samba Hill) > Belleview >John Crow Mountain > Cedar Grove > Font Hill > Ramble > Good Hope > Dallas > Industry Village > Maryland > Golden Spring > Brandon Hill > Tranquility > Skibo

・・・・・・・

通常、コーヒー生豆は麻袋に詰められて出荷されるのですが、Blue Mountain銘柄に関しては15、30、70kgの木樽に詰めて出荷されます。日本の港湾倉庫では商社のBlue Mountainを小分けにすることがあり、開封した空き樽を取っておくことがあります。なので、生豆の営業だった頃は希望するロースターさんに無料であげたりすることもありましたね。お店に置いておくとなんとなくインテリア映えしますからね。皆さんも巷のコーヒー屋さんで見かけることがあると思います。昔ロースターから、「樽が汚れてる」とか、「傷がついてる」とか、「蓋は下から開けろ」とか、タダでもらってるくせに色々文句言われることもありました。そんなに文句言うなら70kgの正樽買えばいいのにね(^_^メ)ゴラア

【画像引用】Coffee Grades Martinez Fine Coffees,

上記はちょっと昔のBlue Mountainのグレーディング表です。少し古いです。確か今から10年弱くらい前(?)Select、Triage、Fines、といった下位グレードは全て“Select”に統合されたはずです。またNo.1~PeaberryのディフェクトAllowance(許容度)が3%になっていますが。現在の許容範囲は2%以内になってる模様です。なお、他の生産国ではあまりPeaberryの輸出規格は一般的ではないですが、ブルマンでは明確な格下と言う感じではなくて、スペックの一つとして認知されています。

現在のグレーディング

- Blue Mountain No.1 = Grade or Size 1 (screen 17+)

- Blue Mountain No.2 = Grade or Size 2 (screen 16)

- Blue Mountain No.3 = Grade or Size 3 (screen 15/16)

- Blue Mountain Peaberry = Screen 10(ピーベリー専用スクリーンで10?)

- Blue Mountain Select = No.1~3のブレンド(screen15~18)

- 標高=1,800~5,500 feet (550~1500m)

- 水分値=10.5~11.5%

- 規格外スクリーン許容度=4%

- High Mountain/ High Mountain Supreme

- 標高=1,500~3,000 feet (450~900m)

- スクリーン=16up?

- Jamaica Select/ Prime Washed Jamaican

- 標高=below 1,500 feet (450m)

- スクリーン=特に規定なし

・・・・・なんかブルマンの標高規定が超イイ加減(多分明確に決まってない)で、1,800ft以上と記載している所や、3,000ft以上という所があって、よくわかりません・・・。ただハイマンなどの規定から見るに、おそらく1,800ftが下限ではないかと思います。という事で上記のBlue Mountain Areaの画像に書いてある1,800mは正しくは“1,800ft(550m)”だと思います。

緯度的に見ても、他の中米の上位規格より下限の標高がかなり低いですね。仮に3,000ft(914m)で見積もっても、1,000m以下なので、やっぱり低めですね。

【参考】

Jamaica Blue Mountain Coffee – Why Does it Taste So Good? , J Martines & Company

What is Jamaica Blue Mountain coffee? Perfect Daily Grind

https://perfectdailygrind.com/2021/10/what-is-jamaica-blue-mountain-coffee/

生産概要

ジャマイカでのコーヒー生産に従事する生産者世帯は102,000軒以上に上り、そのほとんどが小規模生産者です。よって基本的な生産者規模内訳は他国とあまり変わりません。多くは1~3ha程度の規模とみられますが、0.8haが平均とする団体もあります。ソースによって極端に数値が異なるのがつらいところですが、JCEA(Jamaica Coffee Exports Association)によると、Blue Mountainエリアでの農園規模は4~70haに分布し、7,000軒以上の小規模生産者が存在するとされています。マイクロロットから大農園までの規模が混在している感じですね。栽培品種は70%位がTypica種であるとされています。なお、ジャマイカの国内の生産カウント(Box)はちょっと独特でチェリーの重さが単位になっています。

・1box = 62lb = 約28kgのチェリー

イギリスの支配を受けたので度量衡がちょっと独特です。フィートやポンド、エーカーと言った単位での表記が多いです。・・・・今のイギリスはSIユニット使ってると思うけど・・・・。

- 1ft(フィート)=0.3048m=約30cm

- 1lb(ポンド)=453.592g=約454g

- 1ac(エーカー)=0.404686=約0.4ha

- 1box(ボックス)=62ポンド=約28kg

・・・・・・・

輸出者免許(Coffee Dealers License)の取得には6,000box、つまりは168MTのチェリーを生産/精選できる能力があることが求められているようですね。チェリーから生豆への歩留まりを1/5で試算すると約33.6MTの生豆になるので、1袋=60kgに換算すると約560袋になります。・・・・ジャマイカの平均植林密度は1,500本/haとかなり少ない(Caturra種なら5,000本/haはイケル)上に、Typica種は歩留まりがそんなに高くない(下記のリンクによると平均的な生豆の歩留まりは150kg/haとのこと)から、逆算するとコーヒー栽培面積224ha程度の農園規模が必要って感じですかねー(*’▽’)デカイネ!!。

なおJCEAの統計によると、Blue Mountain単体での22/23クロップ生産量は285,000 boxes=約25,800袋に上りますが、輸出内訳は70%が日本、20%がアメリカ、10%がヨーロッパだったようです。

【参考】

Licensing & Permits, JACRA

https://jacra.org/divisions/coffee/licensing-permits/

Specifications & Quality, Blue Mountain Coffee Groupe LTD.

https://www.bluemountaincoffeejamaica.com/en/specifications-quality

JCEA celebrates sixth anniversary of Blue Mountain Coffee Day

https://jamaicacoffee.org/jcea-celebrates-sixth-anniversary-of-blue-mountain-coffee-day/

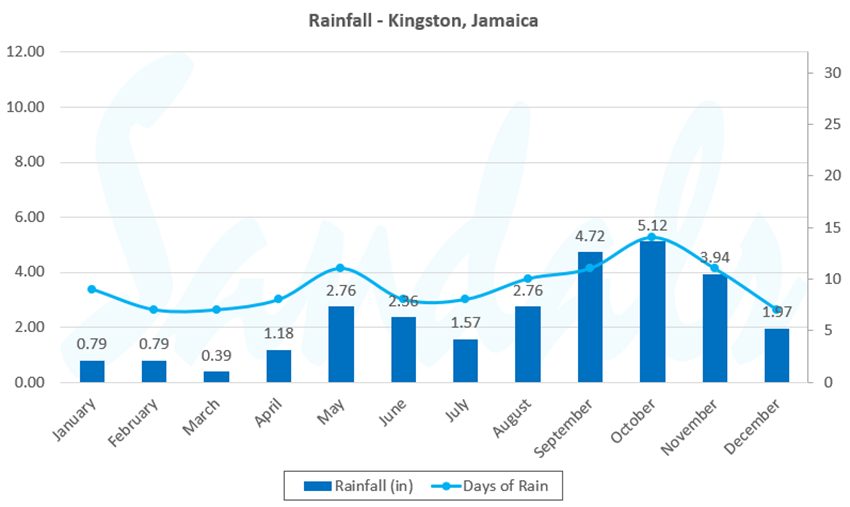

収穫期はかなり長く、8月中旬から翌年の5月までにわたっており(9か月?長すぎる!!)、9~12月、1~5月と前後半で2分割して考えることもあります。緯度的はメキシコ南部と同じくらいなので、ケニアやコロンビアと違い熱帯集束帯は発生しませんが、こんなに長い原因としては、雨季がふわっと2回あってだらだら長い事だと思います。いずれにせよ他の生産国と比べてもかなり変わった収穫期の形態となっていますね。

【画像引用】Timing is Everything: Here’s The Best Time To Visit Jamaica!, Sandals.

https://www.sandals.com/blog/best-time-year-jamaica/

高額帯での扱いになるので、サプライチェーン全体のコスト、つまりは生産、人件費、精選、運搬、手数料等らが他の生産国に比べて割高になっているとは思いますが、ジャマイカの国力や生産事情を考えると、いくら品質レベルが高くても、生産コストは他の生産国と実はそんなに大きく変わらないのではないか?・・・・とも思います。なので、コーヒーセクターにおける収益は高い事が伺えますね。

Specialtyの先駆け?Blue Mountainブランド

Blue Mountainエリアの年間生産が約25,000袋程度と少なく、さらに高度経済成長期の日本との引き合いによってかなり高額化=プレミアム化したBlue Mountain Coffeeですが、ある意味スペシャルティの先駆けともいえるかもしれません。限定された区域に小規模~大規模までの農園が分布しており、私営農園も多く、それぞれが自分のブランドを掲げて美しいプリパレーションのコーヒーを生み出しています。

現在これに近いモデルはパナマのゲイシャですね。パナマのコーヒーは中米の中ではやや割高でしたが、高級な銘柄は存在せず、プレミアム・グレードのコーヒーなんて全く聞いた事のない国でした。20年以上前は生豆価格も¥600/kg位がスペシャルティ・グレードとしては妥当なラインだった思えます・・・。それが2004年からのゲイシャ・ブームで、現在当地のゲイシャ・コーヒーは通常ラインでも¥8,000~10,000/kg位で推移しています。オークションやスペシャルロットに関しては、数万~数十万くらいしますね(BOPの1位は1万ドル=¥150万/kg超えたんだっけ?)。

ただ、こんなゲイシャ・ブームが始まる前の超低相場の時期(70C/lb)でも、ブルマンはNo.1が¥4~5,000/kg位だったので、かなり長い事それまでの生産地の中では異質かつ極端に高額なコーヒーを販売していました。

まだ農園銘柄が希薄な市場でも、WallenfordやClydesdelなどの有名な農園は商社や愛好家の間でも認知されていたので、こうした当時のマイクロロットの扱い、そして付加価値の創出はスペシャルティ・コーヒーのコンセプトに通じるものがあります。

ということで、日本で珍重されてきたBlue Mountainブランドですが、一応世界的にも最高峰という認識はあったようで、様々な場面でこれにあやかった名称を見かけることができます。ブラジルではBMP(ブルー・マウンテン・パウリスタ)という銘柄があったり、中南米でよく耳にする農園名の“Cerro Azul”は“青い山”という意味なので、これまたBlue Mountainだったりします。またジャマイカのTypica種はBlue Mountain Typicaと呼ばれることがあるのですが、これは1913年にケニアに渡って、ケニアの“Blue Mountain”として販売されていたりします(商標関係でアウトになりそうだけど大丈夫なのかな?)。ファナティックは昔現地で買いましたが、今はネットでも買えるから、ぜひどうぞ(笑)。まあ味はまんまケニアですが、本家よりも風味豊かでおいしいと思います・・・・(;・∀・)アハハ。

AA BLUE MOUNTAIN, Dormans.

https://www.dormanscoffee.com/our-products/p/dormans-aa-blue-mountain

Blue Mountainの闇

日本向けの輸出が極めて多い事が物語るように、いびつな市場構造が数十年に渡って形成されることとなります。ほとんど日本が買い占めるので、競争がなくって日本以外のニーズが激滅(つまりはガラパゴス化した)、またコーヒーのカップ評価もBlue Mountain独自に偏り過ぎたため、現代においては品質が価格に対して極端に過大評価されています。昨今のスペシャルティ・コーヒーの台頭により、品質はやや持ち直していますが、直近の20年間のカップ・クオリティは高いとは言えませんでした(毎年の買いが確定していると、生産者は手を抜いたり水増ししたりする)。またこうしたスペシャルティの広まりによって、さらに世界的な興味を失っているとも言えます。

日本での市場形成にも問題があり、Blue Mountain No.1という銘柄だけが独り歩きし、No.1にふさわしいカップ・クオリティや味わいと言うよりかは、生豆のアピアランス=“見た目”の青さや粒の大きさが重視されていました。その背景にある農園やプロットには光が当たらず、WallenfordやClydesdelなどの有名農園の銘柄はあったものの、ごく一部の愛好家などが知るにとどまりました。

また消費者の無知にかこつけたマーケティングもBlue Mountainの価値を現在進行形で棄損し続けています。ある事業者の販売サイトでは「Blue Mountain Blend No.1」という表記があり、これはグレードとしてのNo.1と誤認させる、合法的ではあるものの不誠実な商品表記です。日本の法律では30%の配合があれば、特定銘柄を名乗ることができますが、このブレンド表記の場合、No.1グレードではなく、最下級のSelectグレード(昔はTriageやFineなどの下位スペックも存在した)を配合しても“Blue Mountain Blend”と呼称することができます。なので、商品の内30%しか配合されていない上に、“No.1”ではない最下級の品質が使用されても、この表記であれば違法性はない事になります。

ハワイのKonaなんかも水増しされたりするのですが、生豆の流通では地域外のコーヒーが化けて出てくるのも、こういった高額なプレミアム・グレードでは多いですね。ジャマイカ以外では、イエメンのMatariなどでも発生します。

【偽装案件はこんな感じ】

- 偽Blue Mountain

- ハイチなどのカリブ島国の生豆が越境してジャマイカ産として偽装輸出される

- 偽Hawaii Kona

- 総生産量よりアメリカ本土での流通量が多い(国内のロースターがコロンビアやブラジルで水増し)。アメリカの場合は10%入っていれば“Kona Blend”を名乗れる(少な!!)。

- 偽Mokha Matari

- エチオピアの生豆が越境してイエメン産として偽装輸出される

Matari No.9はHarrarなんじゃないかと噂されていましたね。形状もロングベリーだし(笑)。

この様に消費者をたばかる業者やロースターが存在することにより、不正確な認識が日本市場に流布され、本来の品質区分は正しく理解されることなく、ただ「コーヒーの最高級=Blue Mountain」、「英国御用達」、の2点のみでマーケティングされてきました。

品質上の観点から見ると、カップ・クオリティに問題がなく、かつ本当に価値があるのはNo.1のみとなります(それでも80点行かないことが多い(笑))。このスペックから低位になるにしたがって、クリーンカップ性は低下し、枯臭や青臭い味が強くなってきます。恐れず私見を述べるのであれば、Blue Mountainの低位グレード(Select、Triage、Fine)らのカップ・クオリティは中米の低位グレード(HG、EPW)などと大差ありません。それでも生豆の販売価格はキロ当たり¥3000位します。

No.1は最上位グレードなのでまだ単品売りできます。Select以下は単品売りでは難しいけれど、ブレンドに使用すれば利幅を多く得ることができます。No.2、No.3はそれほどNo.1と品質変わらないけど、日本人は1番が大好きなので、引き合いは多くないですね。まあ、いずれにせよ、高額なのでNo.1であってもブレンドされることが主ですね・・・・。

高値なので売れ残りが発生することがあるのですが、そうするとクロップが古くなって枯臭が発生します。でも値下げすると市場価格が暴落するのでそんなに値下げができません。・・・・そうこうしている内にそのロットはどんどん品質が落ちていくので、さらに価格に見合わなくなってきます。困ったロースターはブレンドに混ぜて消化してこうとするので、これにより、本来の品質はさらに顧みられることなく、ブルマンくずれが横行することになります。もはやクロップ・イヤー(収穫年度)もあまり意味をなさない商品に成り下がっています。

10年くらい前に発生したハリケーンの時の減産は特にひどくて、価格が2倍(No.1でキロ当たり¥10,000くらいになった)に高騰した上に、品質はドイヒーで、低位(Selectとか)に関してはまぢでやばいクオリティー(枯れ枯れ)でしたね(笑)。

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_production_in_Jamaica

https://en.wikipedia.org/wiki/Jamaican_Blue_Mountain_Coffee

Perfect Daily Grind

https://perfectdailygrind.com/2022/10/exploring-the-evolution-of-jamaicas-coffee-industry/

・・・・・・・

近年のBlue Mountainエリアでは農園や企業が焙煎事業を行っている事が多く、焼豆をオンライン・ショップで展開しています。ジャマイカでは複数の細かいシングル・エステイトを、現在のスペシャルティのマイクロロットの様に合積み(異なる農園のロットを一つのコンテナに積み合わせること)することがあまりないため、農園指定で買いづらいですが、焼豆の方ではネットで買えるので、銘柄物はこっちの方が買いやすいかもしれませんね。日本でアヤシイ・ブルマン(混ぜ混ぜ、枯れ枯れ)買うんだったら、農園/企業直で海外通販した方が安全だと思います。(∩´∀`)∩マチガイナイ!!

こうした生産地サイドでの焼豆展開もユニークな特徴ですが、ひょっとしたらパナマのGeisha農園もこんな感じで将来は焙煎事業を開始するかもしれませんね?

Blue Mountainの味わい

新鮮なクロップでコンディションが良いと柑橘系の酸が感じられ、ロットによってはかすかに(本当にかすかに)フローラルを感じることもあります。しかしながら、コーヒーの味わいそのものは淡泊で、甘さ、ボディ、フルーツ・キャラクター等は希薄です。よって農園や銘柄ごとの違いはほぼなくて多様性に欠けます。これは現在のスペシャルティ・コーヒーの求める価値観とは真逆の方向性で品評が進んだからですね。すなわち・・・

- クセがなく、

- 酸がマイルドで、

- 質感が滑らかで、

- 苦味がない

味わいが端麗(マイルド)であることを追求した(?)ため、評価軸が引き算になっています。つまりはどれだけネガティブな要素がないかが焦点になっています(味が無い方が評価高い(笑))。こうした傾向を如実に評しているのが、アメリカのロースターであるSweet Mariasのコメントですね!!

“Mavis Bank is milled and stored at altitude. They have really improved the output with better quality preparation. But remember, the cup is mild, mild, mild. If you are new to roasting and determined to roast JBM, try the smallest amount in an order, along with a really good Central (a Guatemalan for example), a really good Ethiopia Yirgacheffe, a really good auction lot Kenya, a premium small-farm Colombian. In the larger scheme of things, a very good JBM cups simply as a clean, mild cup, soft but uninspiring next to these muscular coffees with pronounced cup character.”

”メイヴィス・バンク(精選業者)は標高の高い地域で精選/保管を行っている。彼らの品質は本当に向上していて、より良いプリパレーションを実現しているのは事実。でも留意してほしいのは、そのカップ・キャラクターはマイルド、マイルド、マイルド・・・・、とにかくマイルドなんだよね・・・。もしあなたが新人のロースターでJBM(ブルマン)を焙煎することになったら、まずは少ない量の焙煎から初めて、そして素晴らしい中米のコーヒー(例えばグアテマラ)やエチオピア・イルガチェフェ、オークション・ロットのケニア、あるいはプレミアムな小農園のコロンビアなんかと一緒に焙煎してみてほしい。良質なJBMはシンプルでクリーン、マイルド、ソフトといったカップなんだけど、広い尺度(スキーム)から見てみると、こうしたたくましいコーヒー達の印象的なカップ・キャラクターと比べると退屈なんだよねー( ˘ω˘)スヤァ。”

【引用】Jamaica Coffee Overview, Sweet Marias Coffee Library

エチオピアやケニアと比べるならまだわかるけど、グアテマラと比べてもシンプルだったら、そのキャラクターはかなり凡庸な感じですなぁ・・・・。うぺぺ。

そんな味の淡泊なブルマンは現在キロ当たり¥7~8,000位するのですが、はっきり言ってCOEなどのオークション・ロットやゲイシャとかの方が素晴らしいと考える人たちが当然世界には多いです(;・∀・)。

・・・・・・

しくしく・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

という事でここら辺りまでが生産地概要になります。

カップ・クオリティに疑問は残るものの、コンセプトやブランドとしては結構面白い国です。

次回は恒例のお手製地図を用いたテロワールを一挙ご紹介しますので、ぜひ楽しみにしてくださーい!!

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

その先には青春の青い山脈が・・・・・・(*´▽`*)

私はその頂にたどり着けるだろうか・・・・・?

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

あこがれの~♪

旅の乙女~♪

あなたのNo.1にな~りた~いな~♪(!?)