こんにちは!!

Coffee Fanatic三神です。

祝♡新章開始!!

題して「エスプレッソとドリップと私」です!!

*注:部屋とYシャツは関係ありません

・・・・・・

エスプレッソとドリップの革新は2010年代以降すごく発達したので、実際にその渦中にいたファナティックの体験を含め、ここら辺の近代史を今後連載していきたいと思っています。

メインの連載は抽出周りなのですが、今回は焙煎と品種の現状についても触れます!!

当時はぴちぴちだったファナティックも気が付いたらもうおじさん・・・・(;つД`)アラフィフ

ちょっとした歴史が出来上がっていました!

多分そんなに長いシリーズにはならないとは思うのですが、本日は序章としてひねくれた(屈折したファナティックの)業界考察を行いたいと思います!!!

うぺぺ

・・・・・・

なぜこう思ったかと言うとですね、最近のコーヒー業界の発展は著しいものの、変に感じることも多くなったなーと感じるからですね。もちろんファナティックもそれらの発展の恩恵にあずかっているし、おおむね好意的にとらえています。

近年では様々なガジェットが増え、科学的な味の分析やサステナビリティを主眼とした品種の研究等が進んでおり、トレンドはいまだにブームの半ばといった感じがありますね。

飲料としての歴史は長いにもかかわらず、振り返ってみれば、他の飲料(ワイン、ビール、ウイスキー)などに比べても、業界としての成熟の遅れが目立っていたような気は確かにします。なので、ようやっとこういった部分が追い付いてきたのかな?とも思います。

ただ、そんな中でコーヒー産業が「農業/クラフト」よりも「工業/プロダクト」の度合いをかなり強めているのではないか?とも感じます。

まあ、いろんな産業の形態があって、例えば

- ワイン生産=農業、クラフト、テロワール(土壌的個性)

- ウイスキー生産=工業、プロダクト、エンジニアード(人為的個性)

・・・・っていう感じに分類する人もいたりします。もちろん互いに工芸的、工業的な側面を持ち合わせるのですがね・・・・(‘ω’)。

誰もが納得できる科学的な分析や検証は大切なんですけど、最近のコーヒー業界は人の手による変数を否定的に論じることが多くなってきています。なので、上記で言う“工業化”が進んでいるような気がするんですね。

こうした中特に気にかかるのは、“提供する側(ロースターやバリスタ)や業界の進んでいる方向性”と顧客が“イメージしている、又は望んでいるコーヒー体験”との乖離が出てくるかもしれんなーという事です(/・ω・)/

という事で、ロースティングとエスプレッソブリュー、そして栽培品種の観点から、こうした流れについて考えていきたいと思います!!

AIによるディストピアな焙煎支配

2010年代以降、様々なコーヒー関連機器に革新があり、いろんな機能を持つものがたくさん出てきました。コーヒーを焙煎する焙煎機も、こうした流れを受けてかなり機能が充実化してきました。

昔は回転するドラムをバーナーで炙る・・・・程度のシンプルな構造でしたが、今ではこんなに機能が充実しています。

- ドラムが2重シリンダーになり熱量分布が向上

- ガスバーナーの性能が上がって熱量分布が向上

- ドラムの回転速度がインバーター制御できるように

- 排気ファンの回転速度がインバーター制御できるように

- ソフトウエアの搭載によって温度の変化カーブが可視化できるように

- ソフトウエアの機能によって様々な指標をリアルタイムに計算、可視化できるように

- ソフトウエアの機能によって焙煎イベント(1ハゼ、Flickなど)を自動検知できように

- ソフトウエアの機能によってPID操作を用いた熱量管理や自動焙煎ができるように

- 複数の熱源を同時に利用するものや、IH焙煎機、小型熱風流動床など様々な形態が誕生

うわあー・・・・。

こうした機能が実装するまでは、ロースターは豆の色調の変化や、香りの変化に主に注目して焙煎を行っていました。もちろんスペシャルティコーヒー産業における、ある程度基礎となる科学的な焙煎理論は2000年代頃からあるにはあったのですが、理想的なプロファイルのテンプレみたいのがあり、焙煎作業はアナログな感じで、焙煎機自体も特に大した機能は無くて原始的な感じでした。

皆さんは驚くと思いますが、焙煎機で有名なProbatには長らく豆温度計と言うものが付いておらず、排気温度計しかありませんでした。今でもBRZといったサンプルロースターには豆温度計が付いていません。おそらく2000年に入ってから豆温度計の実装が進んだのではないかなと推測しますが、若き日のヤングファナティックは「豆温度計ではなく、排気温度計の方が重要なんだ」というような事をドイツのメーカー側が言っていたと聞いた事がありました(;´・ω・)フウン。

(画像引用)BRZ Sample Roaster

https://www.probat.com/products/auxiliary-equipment

当時は豆温度よりも、焙煎環境を示す排気温度の方が重要視されていたんですね。これは現在に比べて窯のサイズが大きかったからではないかと思います。今ではマイクロロースターが増えたので5kgクラスの窯の流通も増えましたが、欧米で言われるところのいわゆる自家焙煎の規模感は30kg位の窯が通常帯であったように個人的に思います。

欧米は日本と違って自販機やコンビニがあまりなく、飲料メーカーも膨大な種類のソフトドリンクを展開したりしません(アメリカで種類多いのはゲータレードくらいかな?)。なので、必然的に生活におけるコーヒーの消費ウエイトは多くなるので、ロースターさんの焙煎量も多くなりやすいんですねー。

・・・・・・・

ちょっと脱線しましたが、こうした大きい窯だとですね、そんなに細かい温度コントロールができなくて、一度予熱の温度が下がっちゃうと焙煎時間が長期化してしまったり、反対に一ハゼが来る前に火力を下げないと、すごい勢いで焙煎が進んでしまったりします。このような感じだと温度の把握はもちろん大切なんですが、それぞれの焙煎フェーズできちんと時間管理ができているかが重要になってきます。ROR等の指標は今ではかなり重要視されていますが、焙煎業務に十分慣れている人だと、いちいち数値を頭に浮かべて予測計算しなくても、自分の経験即に沿って火力調整した方が楽だし、早かったりします。

と言う感じで、当時の焙煎は結構人の能力と経験に依存せざるを得ないようなところがありました。焙煎のプロファイルも、「スタンダードなプロファイルを、ロースターが規定する範囲で温度及び時間管理を行う」という側面が強かったような気がします。

特に欧米では業界でのテンプレが大体決まっていて、例えばイエローまで4~5分、そこから1ハゼまでは3~4分程度。一ハゼが始まったら1分半~2分くらいで中煎りにするといった感じです(当時は焙煎が深めだったのでデベロップが長め)。焙煎の時間の範疇は9~12分程度だったように思います。ちなみにSCAのカッピングスタンダードでの焙煎は8~12分の範囲で行う様に規定されています。

昔Stumptownを訪問した時、焙煎人さんは「逐一香りをチェックしながら、8分で1ハゼに入れるようにしている」と言っていました。テストスプーンを誇らしげに掲げながら「香りのチェックこそが最も重要」とも言っていましたね。

当時は自分も先輩や上司から与えられた焙煎プロファイルをベースに適切な水抜きの完了と、カッピングに適した焙煎度合を目指していました。さらに各イベント(水抜き、1ハゼ、終了時)においての目標時間の順守も行っていました(まあ結局自分流にモディファイしちゃうんだけどね(笑))。

またそれぞれのイベント判定は温度ではなく、目視と香りの確認で行っていたため、かなりアナログな作業を長らく行っていました。今でもアナログで焼いた方が自分的には楽なのですが、自分だけがわかっても、そのスキル(色や香り判定)は厳密には他人と共有できない(「この香りだ」と言っても同じ香りを他人がちゃんと判定しているかどうかは本人でない限り厳密にはわからないという事実)ので、現在の様に科学的に考察された焙煎根拠や定義、数値指標があった方が、他人と共有しやすいし、トレーニングもある意味楽です。

(・・・・そういえば昔はテストスプーンでお鼻をジュウしたり、ハゼた豆が目に当たったりしたなぁ・・・・;つД`))

ヤングファナティックは、会社員時代はずっとアナログで焼いていたので、必然的に後輩のトレーニングも彼らが自分たちと同じ目線に立てるように、カッピングや香り判定などの訓練に注力するようになります。つまり彼らの「感性」というスキルを磨くという事ですね。こういった点はクラフト的(人の手による工芸)だったように思います。

・・・・・・・・

と、ここらへんまでが、ファナティックの思ひ出なのですが、今ではどんな風に変わったのでしょうか?

すでに触れた通り、機械周りの性能やシステムは大幅にアップグレードされ、少なくない種類の焙煎機がPCまたはタブレット上で操作できるようになってきました。

昔は手書きだったプロフファイルの記録はデータロガーがグラフ化してくれますし、人の手では不可能な、毎秒毎のROR計算なんかも勝手にやってくれるようになりました。焙煎人は視覚化されたカーブやその形、数値などに関心を持つようになり、DTRやローストエリアインデックス(積分)のような、みょうちくりんな数値指標が発明され、それらにどんな意味があるかを考え、そしてあがめ奉るようになってきました(∩´∀`)∩ナンマンダブ。

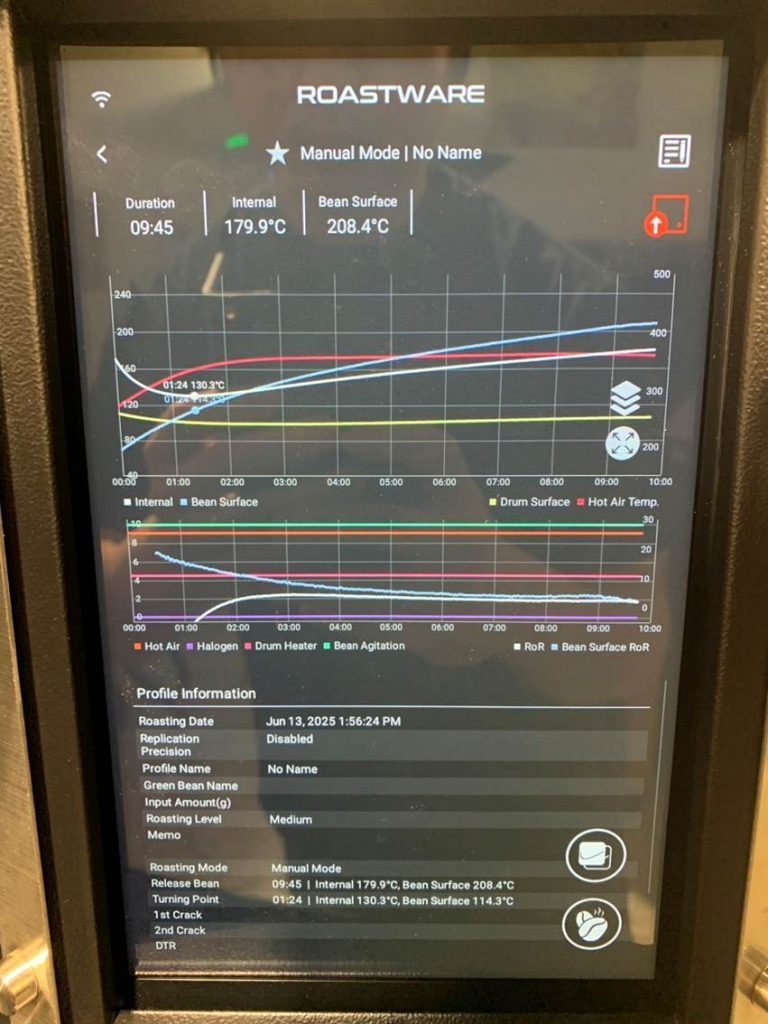

タブレット形式で焙煎操作を行うStronghold S7Xのシステム(画像は焙煎後のログデータ)

予熱やバッチ間コントロールいった熱量管理は、機械的操作プロトコルをソフトウエアで制御するようになり、電気式の焙煎機に至っては投入のタイミングさえも教えてくれるようになりました(ぴろり~ん♪)。

焙煎人のデータ依存度は高まり、正確なデータを採取するためにテストスプーンを抜くことが少なくなりました。これは抜き差しで温度計のデータやRORカーブなどが変動してしまうのを嫌ったためです。

こうした結果どうなったかと言うとですね、焙煎人はもはや焙煎機や生豆ではなくて、モニターを見て焙煎するようになったんですね。確かに色目や香りは個人差が出やすいので、正確に温度やデータで判別がつけばそっちの方が安定してるし、万人化しやすいです。

ただ俯瞰してみると、こういった作業は工場のマシン・オペレーターの作業にびっくりする程そっくりです。焙煎人はそれぞれのパラメーターに数値入力することで作業を行い、結果やカップ品質に誤差が生じた場合は、数値を修正して再度入力すればOKです。

・・・・・いやー、すごく工業的な風景ですね(笑)

最近の業界では、抽出シーンはハンドドリップでクラフト感を演出していますが、スケールでフローレートを見ながらやることもありますし、なんならプログラムされたドリップ・マシンの実装も進んでいます。実際のコーヒーシーンはオペレーティブになってきています!!

みんな人の手でぶれるのが嫌なんですねー。

・・・・・・

この間お手伝いしたEGGSTONE社さんのセミナーでは、光学成分分析を用いて生豆と焙煎豆を分析。得られた膨大なデータセットからAIがアルゴリズムを設計して、希望の味わいにするための焙煎プロファイルが提案できるといった話がありました。

まあ、100%その通りの結果が出るとは思いませんが(考慮されるべき焙煎における変数が少なすぎる)。それが可能であれば、希望の味通りにAIが勝手にプロファイルを考えて焙煎実行するので、焙煎作業にスキルや経験がもはや必要ありません。

もしこういった流れが定着して主流になるとそんなに面白くない運命が待ち受けているかもしれません。

まず、全てがデータやお勧めの設定で行われるので、次第に多くのロースターで似たようなプロファイルがはびこるようになり(ビッグデータ分析で最適化していったらそうなるよね)、コーヒー屋さん間でのクラフト感や多様性が失われていくでしょうねー。いかにプロファイルに種類があろうと、結局は機械が考えて規定した範囲内にとどまるので、ロースターさんの個性やこだわりといったものがなくなっちゃいます。

基本的にイノベーションや新しい発見は「エラー」から生まれるので(例えばペニシリンの発見とかね)、そういったエラーを前もってはじくようなシステムや業界では、成長がなくなってしまうのではないかと心配しています・・・。

最近の社会は(コーヒー業界を含む)ヒューマン・エラーや人的な変数を、ヒューマンをトレーングすることで解決するのではなく、テクノロジーやシステムで解決させる。つまりは人間の操作や必要とされる能力を限定していく方向性に向かっているように見えます。

AI化や機械化の発展はこうした流れにあるので、「人間らしさという揺らぎ」を排除する=ディストピア化(^_-)-☆・・・・という図式が成り立ってしまうかもしれません。

きゃあ♡

上記のようなことは起こらないとは思いますが、競技会では今後も勝つためのデータ分析をやるでしょうし、こういったテクノロジーは頻繁に活用されそうです。一度競技会で認められると一気にみんなの関心がそっちの方に向いてしまうんで、やはり怖さはありますねー(笑)。

同じような傾向はエスプレッソ抽出でも・・・・

ハンドドリップはまだ人の手が介在するんですけど、結構エスプレッソシーンもかなり工業化しているように感じるんですよね( *´艸`)。

焙煎機よりもエスプレッソマシン周りの革新は早く進んだのですが、昔に比べてこんなに機能が充実しました!!

- PID制御の搭載で抽出湯温が安定するように

- VSTフィルターの登場で抽出経路の偏りがなくなった

- コーヒーグラインダーが自動的に設定重量の粉を挽いてくれるように

- エスプレッソマシンに圧力変動機能が実装されて、抽出圧力を可変できるように

- エスプレッソマシンにスケールが実装されて設定抽出重量で抽出してくれるように

- オートタンパー登場により設定圧でタンピングできるように

- WDTツールの登場によりクランプの破壊とディストリビューションが向上

- グラインダーの刃のピッチが㎛で表示されるように

- 圧力、フローレートなど個別の抽出パラメーターをタブレットでプログラミングできるように(プレッシャー・プロファイル、フローレート・プロファイルの設定)

・・・・・・・

エスプレッソマシンの発展の歴史はバリスタの苦難解消の歴史とも言えるかもしれません。

2012年のWBCでPID制御とVSTバスケットを実装するNuova SimonelliのAurelia IIが登場するまで競技会はもちろんの事、店舗におけるエスプレッソの抽出は長らく安定しませんでした。

(画像引用)Coffeedu.net

https://coffeedu.net/nuova-simonelli-aurelia-ii/?utm_source=chatgpt.com

昔の構造は悪く言うとですね・・・、巨大な湯沸かし器に抽出ポンプが付いてるくらいの感じで、抽出湯温の制御もかなり原始的でした。

エスプレッソマシンのブランドで早くから頭角を現したLa Marzoccoはエスプレッソ抽出用とミルクスチーム用にそれぞれ独立したボイラーを持つ「ダブルボイラー」で一世を風靡しました。ダブルボイラーが出るまでは単一ボイラーでエスプレッソとスチーミングを担当しており、1.2barで圧力管理されていました。これだとエスプレッソの抽出には温度が高過ぎちゃうんですよね。なので、途中で冷ます機能が必要でしたし、エスプレッソ抽出とスチーミングを同時にするとお互いに影響を受けてしまうなどのデメリットがあったんですね。

また抽出温度の管理なのですが、高いボイラーのお湯を抽出経路で冷まして供給するタイプと、反対にやや低めのお湯を抽出経路で温める構造の2タイプがありました。

まず前者はMazoccoなどのエスプレッソマシンが相当しており、こういったマシンは連続抽出行うとグループヘッドが温まって抽出湯温が高くなりすぎるので、同じグループでの連続抽出を回避し、休息を挟むことが必要でした

後者は初期のCimbaliや小型機で多かった構造なのですが、こちらは反対にグループの温度が高すぎて、ポンプを駆動すると高熱の蒸気が供給されてしまう欠点がありました。これを防ぐために供給するお湯でグループヘッドを冷ます「クーリング・フラッシュ」という技法が編み出されました。これはまずポルターフィルターを外してポンプを駆動、蒸気が収まって水流として流れるまで待ってから実際の抽出を行うというものでした。

今では信じられませんが、まずはバリスタが手動で抽出温度を管理しなければならなかったのです・・・・。

またVSTによるバスケットの革新もバリスタを助けました。それまでのバスケットフィルターの精度は高いとは言い難く、打たれている穴の大きさの分布もまちまちで、しかも正確な穴の配置に厳密になっておらず(全体的にフィルター中心からずれていたりする)、さらにバスケット自体の寸法も精度が低いという事情がありました。

こういったバスケットだと抽出が偏って片側のスパウトから多く流れたり、「チャネリング」という不正経路抽出が発生しやすくなったりなります。なので、バリスタ側では偏差を最小化するために厳密なプリパレーション・プロトコルを設定、順守する必要が出てきてしまいました。なんせ同じようにやっていてもどんどん抽出状態が変わってしまうので、少なくともバリスタ側での操作を極力安定させるしか方法が他になかったからです。

ではどういういう風にコントロールするかと言うと、こんな感じでした・・・。

- 機器や器具の配置に規定を設け、いつも同じ手順で抽出できる状態にしておく

- ポルターフィルターを外してから戻すまでの時間に規定を設ける(抽出温度の安定化)

- グラインダーの駆動時間に規定を設ける(時間が短すぎる=Under Dose、時間が長すぎる=Over Dose)

- ドーシング時の粉の分配を最適化する(正確な円錐形に盛る、又は均等に分配する等)

- ドーサータイプの場合はグラインダーの駆動時間とパドルの操作回数に規定を設け、毎回同じ動作を順守する

- タンピング前のタップ方法と回数に規定を設け、同じタップ手順と回数を順守する

- タップの際には剛性の高い部材に打つようにする(柔らかいとしなって2重打ちになる)

- レベリングの手順に規定を設け、粉量に一貫性を持たせる(昔はスケールを使わなかった)

- タンピングはまっすぐいつも同じ圧力で、押しながらねじったりしない(せん断=クラックの防止)

- タンピングを行ったポルターフィルターを逆さにしたり、衝撃を加えたりしない。衝撃が加わったらパッキングが甘くなったと判定して、ドーシングからやり直し(もれなくコーヒーの無駄)

- 抽出サイクルが終わったら、直ちに抽出前の機器、器具配置に復旧する

- 異物混入を避けるためになるべくステーションを汚さない、汚れたら次の抽出セットの前までに必ずバックアップを行う

- 上記の様に自分を完璧に躾ける(涙)

*ちなみに昔は水道圧が変わると抽出に影響してしまうので、エスプレッソ抽出中は水を使う作業を禁止するお店もありました(´Д⊂ヽキビシイ!。

・・・・・・

こうやって決まり事を作っていると、間違った手順に気づく可能性が高くなります。抽出に不具合があった時の原因特定に役立つわけですね。

トップバリスタだと、手順は全く同じであるだけでなく、各手順に至るまでの歩数やステップ、足取りの位置までが決まっていたりします。

まだOCDや近代的なスケールもない頃なので、粉の重量はグラインダーの駆動時間や目測で推測していましたし、抽出液量も目押しで止めていましたね・・・・。

それでもなかなか安定しなかったエスプレッソのショットはAurelia IIの登場とスケール(重量計)の使用がトレンドになることで劇的に改善されるようになりました。

・・・・・・

このように基本的にエスプレッソマシン周りのイノベーションは良い事なのですが、最近ではちょっと行き過ぎてる感も出てきました。

数年前にあるセミナーに参加した時、業界としてやはり人の技量差による抽出の偏差を解決することが課題という内容になっていました。

これを解決するためにまず、ヘッドバリスタがエスプレッソの抽出設定をプログラム(給水回数や圧力のかけ方を調整できるマシンだった)し、グラインドサイズと粉量を設定、そしてタンピングマシンの圧力設定を行い、こうしたパラメーターをクラウドなどでシェアして違う場所でも同じような抽出を再現するというものでした。

ポルターフィルターを外すとマシンは自動的に湯通し(フラッシュ)を行ってくれるので、やり忘れの心配はありません。グラインダーはポルターフィルターを置くと決められた重量を自動的に粉砕してくれます。オートタンパーも決められた圧力でタンピング・・・。これでかなり正確な抽出準備ができたことになります。あとはポルターフィルターをはめてポンプを起動すれば自動的に設定された環境(湯温、圧力、投湯回数など)で抽出を開始してくれます。

すごい便利(*´▽`*)!!

しかもめっちゃ安定してる(∩´∀`)∩!!

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

ただここでファナティックは気づいてしまいました・・・・。

「あれ・・・?これってバリスタはポルターフィルターの移動だけしかしてないってこと(;´・ω・)?」

・・・・・・

「それだったらいっそ全部自動化した方が話は早いのではないかしら(;´・ω・)?」

・・・・・・

そうなんです。ヘッドバリスタがプログラム化して、単純化された動作をやらせるのであればなにもバリスタでなくてもいいんですね。しかもやらせる動作がポルターフィルターの付け外しだったら・・・もはや人間でなくてもイイです・・・・。

うぎゃー!!!

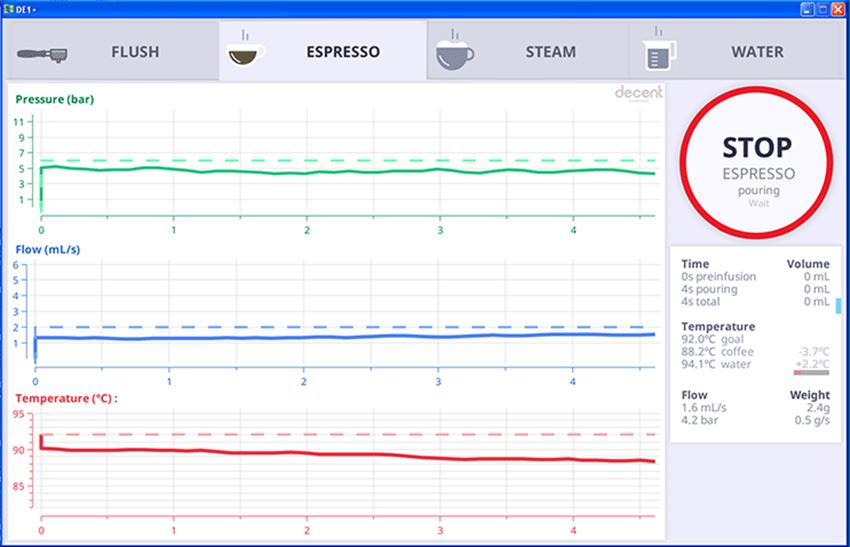

極めつけはさらに最新の機械、Decentなどの抽出パラメーターをタブレットで設定するタイプの登場です。

ここでは抽出湯量をスケールと連動させることでコントロールする機能があり、それに応じて抽出圧力を変動させるといった仕組みを持ちます。これにより様々なタイプのエスプレッソマシンを模倣することができるようになり、例えば「昔のレバーマシン風の抽出」、「昔のMarzocco風の抽出」などを行う事ができるようになったとのことです(本当にそうなっているかどうかは知らんけどね(笑))。

(画像引用)Espresso Maling Software, Decent Espresso

https://decentespresso.com/downloads

こうしてもれなくエスプレッソも焙煎機と同じくモニターとにらめっこしながら抽出する事になった訳ですが、ここでさらに重要な事実が判明・・・・。物理系のコーヒーブログ、Coffee Ad Astraで指摘されていましたが、詳細な抽出プロファイルを安定して行うためには大切な前提条件があります。簡単に言うと・・・・。

- 毎回正確なドーシング量を確保する

- 毎回WDTツールで適切にクランプを破壊してディストリビューションを最適化する

- 毎回正確なタンピング圧と、水平を保つ

ん?どっかで聞いたことのあるような事柄だな!!

上記の要綱を順守するならば、それなりの器具が必要になってしまいますが、最近では遂に設定時間で駆動する自動WDTツールなんかも登場しました!

・・・・ということで、そんなに正確にやりたいんだったら、やっぱり粉のパッキング準備も含めて全部自動化した方がリーズナブルな結果になると言えるでしょう。

これでさらにAIの味わい診断で抽出パラメーターを設定したら、まぢで人間のスキルは不要ですね。まあもうすぐ実現するでしょうけど・・・・(;一_一)。

最後に耐性品種ゴリ押しのおはなし

という事で、そろそろまとめに入りたいと思うのですが、最後に品種の話。

2050年問題と言われるように将来のコーヒーの生産が減少するという報道が今からすごい多くなっています。結構恐怖感をあおられますよね。正確には“現在の”主要生産エリアが影響を受けるという事なので、もし温暖化がこのまま進むと生産地の分布がこれまでと異なる感じになります。

コーヒーの生産はやや減るでしょうけど、そんなにファナティックは心配していません。なぜなら新しい農地の開墾が進む(温暖化すると栽培好適地の緯度が上がる)ので、生産地業界に変革が訪れると思うからです。

アメリカの業界は危機感を強め、WCRなどは高熱、病気、害虫に強くカップクオリティーが高い品種の配布を目指し、多くの産地にアプローチしている事が見受けられます(近年のロブスタのゴリ押しもこの流れ)。これは生産者にとってありがたい事ですが、見方を変えると果たしてそれで良いのか?といった疑問も依然としてあります。

研究所が開発する品種は、新しい物だとそんなに種類が多くないことが予想されます。これはある程度遺伝的に安定するためには世代選別に数十年かかってしまうためです。そうすると特性と味わいの種類に限定された品種のセットの中から選ぶことになるので、必然的に多様性が失われます。

またカップクオリティーの優劣がどのように判定されているのかもわかりません。本来であれば市場が決めるのですが、そんなに悠長なことも言ってられませんしね(笑)。

あと耕作品種は生産国の競争上重要な資源なので、こういう点からも画一的な品種に植え替えるのはどうかと思います。そもそも上記の観点で品種を選んで行ったら、ワインのブルゴーニュ地方はとっくの昔にピノノワールの栽培をやめていたでしょう。

・・・もしブルゴーニュの伝統的生産地がヴィニフェラ種(コーヒーで言うアラビカ種みたいなもん)以外に植え替えられたら、重篤な文化破壊(; ・`д・´)と言われて自国のみならず世界中から非難されるでしょうね。

やっぱりその国ならではのこだわりや誇りがあるので、生産国の各研究所もしのぎを削って独自に開発してきた過去もあると思います。まあ大抵は貧しい国なので、採算が第一になることも頷けますが、現在エチオピアでは国内の品種の持ち出しを禁止していますし、やはり品種はそれぞれの国にとって貴重な財産です。

日本でもイチゴの苗が他国に流出して問題になりましたが、同じことを想像するとここららへんはしっくりくるのではないでしょうか?

また、2050年問題に対して研究所系が力を入れているのがF1品種であることもかなり気になります・・・。F1は交配第一世代を意味しているのですが、コーヒーのF1品種はかなりの数が掛け合わされた複合品種(Composite Variety)です。遺伝的に不安定なので、結実した実を植えて次世代の新しい苗を育てると、親と全く違った特性が出てしまいます(隔世遺伝)。

人の手で受粉させるタイプのF1(受粉されているのは母体品種で、生育した実がF1種になる)

(画像引用)World Coffee Research’s F1 hybrids transition to pre-commercial trials, WCR

https://worldcoffeeresearch.org/news/2024/f1-precommercial

なので、農家は植え替えや農地の拡大のたびに、種子や苗を研究所から購入しなければなりません。ふつうの農園だったら小規模生産者でも収穫した実からナーサリー(幼苗)を育成することは可能です。しかしF1の場合はそれができないので、種苗を提供する研究所への依存度が劇的に高まります。

研究所的には儲かる話なので、ここら辺のF1種のプロモーションは個人的にちょっとうさん臭く感じています。もちろんクオリティーが高いものあるし、善意から来ているとは思うのですが、その結果がどう判断されるかはその人次第ですかね(;´・ω・)?

なんだかんだ言っても生活の糧だから、それで生産者が助かるという視点もありますし、反対に上記の様に世界的企業や農協団体に支配されて多様性と自由を失うという視点もあります。

・・・・・・・

という事でまとめは、

最先端技術や業界の発展、革新はまぶしく見えるが、気を付けないと「多様性や持続性の名のもとに」画一化された価値観に縛られるリスクがあるという事ですね。

- 焙煎機の進化は自由度が上がったよう見えて、実は数値やシステムに支配される可能性がある。

- 抽出は再現性と一貫性を追求し過ぎると、もはや人手を必要としなくなる可能性がある。

- 生産地は生産者のための優良品種によって対価を得る代わりに個性と自由を失う可能性がある

上記の流れはコーヒーを楽しむ人にとってそれほど魅力的ではないように見えますけどねー・・・。多様化と言っても実は画一化されたトレンド(結局競技会とかで評価されるトレンド)で、さらに近代的なシステムに依存していくと、コーヒーを味わうという人間的な感性が合わなくなっていくような気がしてなりませんです。

最近の業界は、理屈があって、効率が良く、因果関係がはっきりしている事を重視しますが、なんかもっとあいまいでもいいようと思うんですけどねー・・・・。

まあ、もちろん意味不明な理論形態は無い方がいいと思いますが、もう少し人間の感性をベースとした流れがあってもイイと思います。

SCAのCVAも市場の多様化を念頭に開発されていますけど、SCAが開発したプラットフォームであることを考えれば、多様化しているとは言い難いでしょう。結局はSCAが評価プロトコルを決めている訳だからね。個人的にはSCA以外の団体が元気になってもっとローカルで排他的な団体(その方が個性が強くなる)が多く発生した方が、業界の多様性や発展に貢献するのではないでしょうか?

現在は生産地も消費国もSCAが管轄する競技会に影響され過ぎているように思います。競技会で評価される=ベストではないと思うのですが・・・・。もっとパンクな人たちが表れてくるといいですね(無責任)!!!

ということで、今後の業界はどうなるかが楽しみっすね!!

ファナティックはちょっと変態なので、ディストピアと聞くとわくわくしちゃうのですが、(∩´∀`)∩ワクテカ。正直そんなに未来に心配してません。まあ何とかなるでしょ!!

ということで、業界サイドの思惑と進化はどこに向かっているんだろう?というお話でしたー!!

次回からはじっくりと、近代のエスレッソとブリューの歩みと歴史を堀下げていきたいと思います!!!

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

You は Shock(Σ゚Д゚)!!

熱い心機械でつないでも~、

所詮はモニター越しだよう~!!!

邪魔する奴は指先一つで~Switch Off!!!!!!!!!!!!

・・・・・・

愛・おぼえていますか?(あ、これはマ○○ロスだった・・・・)

・・・・・・

否!!とりもどせ!!!

あべし!!!!♡