エスプレッソとドリップと私( *´艸`) シリーズ、開幕!!

こんにちは!!

Coffee Fanatic三神です!!

新章突入という事で、序章でご紹介した通り、エスプレッソとハンドドリップに関してのお話をしていきたいと思います!

まずはエスプレッソのタイムラインをトレースして、ハンドドリップに行く流れを考えています。クロスオーバーしてもいいんだけど、そうすると、ちょっと混乱しちゃうかも??

・・・・・まあ、いつも通り成り行きで進んで行きたいと思います。趣旨としては「私」が関わってきたエスプレッソとブリューの超近代史(たった20年程度・・・・)なのですが、ここに来るまでの歴史があいまいだと、現在の立ち位置がよくわからなくなっちゃうので、頑張ってしばらくはタイムトラベルしたいと思います・・・。

まあ、あまり深堀するとつらくなってくるので、軽く進めて行きますね!!

という事で、早速いってみよー!!

先ずTurkish Coffeeと云ふ物ありけり

Coffee大図鑑の方でも書きましたが、コーヒーが「飲料」としてきちんと成立したのは15世紀頃のイエメンだと言われています(エチオピアの方では団子みたいにして食べていたみたいです)。エチオピアと南スーダンの国境沿いで発生したとされるコフィア・アラビカは北上してHarrar(ハラー)地方を経由し、海を渡ってイエメンに到着しました。信憑性の高い記録では15世紀中頃のAhmed al-Ghaffar(アメド・アル・ガファー)による文献が残っており、その当時ではすでに現在の様に生豆を焙煎してから抽出されていたようで、こうしたコーヒーは主に*Sufi教徒がたしなんでいました。

*Sufism(スフィズム):9世紀以降に生じた、イスラム教の世俗化・形式化を批判する改革運動。修行によって自我を滅却し、忘我の恍惚の中での神との神秘的合一(ファナー(英語版)、 فناء、fanāʾ)を究極的な目標とする、一種の内面化運動である。

(引用)スフィズム, Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%A0)。

なんとなくヒンドゥーの「梵我一如」にも似ていますね。インドのコーヒー伝導師、Baba BudanもSufiでしたね!

コーヒーの生豆は穴がいっぱい空いた手鍋のようなもので焙煎され、粉砕された後、煮だすことで抽出を行っていました。こうしたコーヒー飲料はqahwah(カフア)と呼ばれるようになり、もともとは「黒い色」という意味を持っていたこの単語は、まずワインを指すようになってから、次第に同じように黒く濃い色をしたコーヒーの液体を意味する様になりました。焙煎されたコーヒー豆の事はbunn(ブン)やbunna(ブンナ)と呼ばれており、液体と名称は区別されていたようです。なおqahwahの語源はエチオピアのkaffa地方だとも言われていますが、確証は得られていません。

焙煎したコーヒーを粉砕する様子

(画像引用)Yemeni coffee (gold beads) from Yemen to the world, First Pasha Coffee

https://firstpashacoffee.com/yemeni-coffee-gold-beads-from-yemen-to-the-world/

(参考)

Coffee, Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee

Kaye, A. S. (1986). The Etymology of “Coffee”: The Dark Brew. Journal of the American Oriental Society, 106(3), 557–558

https://doi.org/10.2307/602112

Coffee, etymoline

https://www.etymonline.com/word/coffee

そんなイエメンの特産品だったコーヒーは16世紀にアラブ世界に広まっていくのですが、特に重要なのが当時のOttman Empire=オスマントルコ帝国への伝播でした。1539年までにはコーヒーはイスタンブールに到達し、1554年(1551年とも)には*初のコーヒーハウスが誕生します。

*初のコーヒーハウス:1475年に「Kiva Han(キヴァ・ハン)」というコーヒーハウスが生まれたという俗説(伝説)があるが、学術的に信用に足る裏付けが存在しない。17世紀のオスマン史家 イブラヒム・ペチェヴィ(İbrahim Peçevi) の年代記には1554年頃に「kahvehane(カアヴェハーネ)」=その名も「コーヒーハウス」をシリアのアレッポ出身のHakem(ハキム)とダマスカス出身のShems(シェムス)がイスタンブールのTakhtacalah(タフタカレ)地区に初めて開いたとある。

(参考)Eighteenth-Century Coffee-House Culture

https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781351568722_A30395612/preview-9781351568722_A30395612.pdf

qahwahはオスマントルコではkahve(カアヴェ)と発音されており、次第にCoffa(コファ・・・その他スペル多数・・・)と呼ばれるようになります。ここまで来るとかなり「コーヒー」っぽい発音になってきますね。中東はアルファベットではなく、アラビア文字がベースなので先のqahwah含め、アルファベッ表記は発音ベースでの当て字になります。なので、表記のバリーションがすごく多くなっています(;一_一)。

オスマントルコ時代のコーヒーハウス

(画像引用)History and Evolution of the Ottoman Coffeehouses of Istanbul, earth Storiez

https://earthstoriez.com/coffee-houses-constantinople-istanbul-history

なお、挽いた粉はCoava(コアヴァ)と呼んでいたようで、アメリカのポートランドにはこの名を関したロースターが存在しますね(一時期流行ったステンレスフィルターのConeをリリースしたよ!)。現在でもエチオピアではkawa(カワ)、ルワンダやブルンジではikawa(イカワ)と呼びますので、こういった地域での呼称は古代の名残を感じさせてくれます。

Coava Coffee Roasters

ABLE

トルコでは細かく挽いた粉をcezve(シェズヴェ、又はibrikイブリックとも)という小さい柄付きのポットに入れて湯で沸かす飲み方、いわゆる「ターキッシュコーヒー」の技法が発展しました。こうした強いコーヒーは中東では一般的な飲み方となりましたが、始原地となったイエメンでは普及せず市民権を得られませんでした。

CezveとDemitasse Cup

(画像引用)Turkish Taste

https://www.turkishtaste.com/products/large-copper-turkish-coffee-pot-cezve

イギリスの博物学者であるJohn Ellisの1774年の報告によると、イエメンの王宮ではhusk、つまりはコーヒーの脱殻したパーチメントを砕いて煮だした物がよく飲まれていたようです。いわゆるkisher(キシェル)ですね。私が習った時は「ギシル」でしたが、発音上は濁らなさそうですね(笑)。コーヒーの生豆の方はこの頃になるとほぼ輸出専用になっていたみたいで、本国の方ではもっぱらkisherの方をお茶やビールに見立てて飲んでいました。

肝心のコーヒーそのものは血流を興奮させ、健康に良くないという観点から、中東で興隆を見せたターキッシュコーヒーはイエメンでは広まらなかったようです。輸出作物の上位品質は国内であまり飲まれないという図式は、現在のコーヒー生産国にそっくりですね(国内消費用は基本ローグレード)。

日本の米作りに強引に例えると、白米は輸出用(昔だったら年貢)で糠やもみ殻でお茶を作って飲んでいるような感じでしょうか・・・・・。なんかすっごい搾取された農民像がイメージされますね(´Д⊂ヽツライ・・・・。

・・・という事で消費国である中東諸国、シリア、エジプト、オスマントルコにイエメンの特産品としてコーヒーが輸出されるようになりました。

イエメンコーヒーの棚田(アルハイマ・アドゥ・ダカリージア地区)

(参考)

Turkish coffee, Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_coffee

Coffee and qat on the Royal Danish expedition to Arabia – botanical, ethnobotanical and commercial observations made in Yemen 1762–1763

https://www.euppublishing.com/doi/10.3366/anh.2015.0283

Daily consular and trade reports c.1 1910 Jul-Sep

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=chi.095773664&seq=992

強くて濃いコーヒーをちょい飲みする文化

コーヒーが好きな人なら聞いたことのある飲み方、「ターキッシュコーヒー」は現在でもトルコや中東では一般的な飲み方です。2013年にはユネスコの無形文化遺産として登録され、以下のような文化様式が紹介されています。なお抽出時間等いくつかのキーエレメントが欠けていたので、少し補完しました。

焙煎:浅い錬鉄のフライパンを使用し、一定の火加減で最高のアラビカコーヒーを少量かつ、中煎り程度に焙煎するのが理想的。適切なタイミングで焙煎を終了するのが重要である。

冷却:焙煎されたコーヒー豆は木製の箱で冷却され、余分な油分が吸収される。この時の木材の種類が味わいに影響する。クルミが最高とされる。

粉砕:コーヒー豆は非常に細かい粒度に粉砕されなければない。粉の挽目はターキッシュコーヒーの成否においてとても重要で、これはフォーム(泡)と口当たりに影響を与える(粒度は75~125㎛が望ましい)。厳格な愛好家は木製の乳鉢を用いて手動で粉砕することを強調するが、この方法では均一な粒度を得ることが難しい。結果、真鍮や銅のミルを使用して粉砕することが一般的になった。これによって良好な乾燥粉末が得られるようになった。

抽出:適切なcezveを使用するのが基本である。この容器は円形のフラスコとなっており、上部の首よりも底の方が広く、厚い鍛造の銅で作られている(一般的なcezveでは一杯分のコーヒーを作ることができる)。まず冷水(50~60ml)と小さじ数杯のコーヒー(少なくとも7g程度)、砂糖をcezveに入れ火にかける。容器の先細りのテーパ形状はフォームの形成を促進し、同時に揮発性のアロマを保持する。コーヒーは激しく沸騰させてはならず、また火を加え過ぎてもいけない。この段階では、ターキッシュコーヒーの上部に可能な限り厚いフォームが形成されるまで、注意深い監視とデリケートなタイミングが要求され、その抽出時間は3分が上限となる。なお銅金属が味わいを高めると考える者もいる。

提供:cezveには注ぎ口が付いており、提供カップにそのまま注ぐことができるようになっている。カップのデザインはコーヒーの味わいに関係が無いと思われがちだが、愛好家は違いを生むと言う。最高のカップは陶器製で薄い縁を持ち、口当たりに影響を与える。長い文化的伝統は家宝である美しいカップで提供される際の喜びを強調している。コーヒーは水と共に提供され、まず口内を濯ぐために最初に飲むべきである。味わいや場の雰囲気に影響を与えるその他の伝統としては、物語や、占いなどと言ったものが供されることもある。

(参考)

Tan, Aylin Öney; Bursa, Nihal (2014). “Turkish Coffee: arte & factum, Paraphernalia of a Ritual from Ember to Cup”. In McWilliams, Mark (ed.). Food & Material Culture: Proceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookey 2013. Prospect Books. pp. 314–324. ISBN 978-1-909248-40-3. Retrieved 1 April 2024

https://books.google.com/books?id=yj8QDgAAQBAJ&dq=turkish+coffee+microns&pg=PA314

Turkish cultural heritage: a cup of coffee

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352618117301841?via%3Dihub

・・・・・・

実際の飲用においてはブラックで飲む以外に、砂糖を加えたり、場合によってはカルダモン、レーズン、サレップ(ランの球根を粉末にしたもの)、アンバーグリス(龍涎香)などで風味付けをしたりします。お供はトルコだけに*Turkish Delightなどが定番になりそうです(昔ブルンジ帰りのトランジットで買ったな・・・・)。

*Turkish Delight(ターキッシュデライト):Lokum(ロクム)とも。ピスタチオやデーツ、その他にヘーゼルナッツ又はクルミを練り込んだ、トルコの代表的な焼砂糖菓子。

Turkish Delight・・・・うまそう(≧◇≦)

(画像引用)Galata Bazaar Istanbul-Tokyo, 楽天

https://item.rakuten.co.jp/kilims/lokumnuts

・・・・・・・

改めて上記の抽出様式を振り返ると、興味深い点として、「木製の箱で油分を吸収させる」とあります。コーヒーの油が出るのは2ハゼ開始前後からなので、煎りとしては中煎り~中深煎り程度だと考えられますが、複数の文献から、焙煎度合は中煎りであること望ましいとされています。・・・木製の箱って何回も油吸えるのかな・・・・(‘ω’)?

粉の挽目ですが、一般的なエスプレッソの粒度が180~380㎛とされているので、ターキッシュコーヒーの75~125㎛はかなり細かいですね。

加熱に至っては火鉢を使って熾火を使用するのが伝統的ですが、現地のトルコでは砂風呂を使用して加熱する方法も一般的ですね。

さらにはカップの形状が味わいに影響を与えるという事もわかっていたんですね。

・・・・・・

こうしてみると、コーヒーのもともとの飲み方は「少量」「濃い」「フォームがある」ことがベースになっているようです。エスプレッソの粉の使用量も同じく7g(1ショットに対して)が伝統的なので、この使用量が長い歴史を背負ったデファクトスタンダードだったんでしょうね!水の量は一般的には50~60mlのお湯を使用する様です(ブリューレシオは1:7~8.5位)。

エスプレッソからみるとお水の量がおおよそ2倍になるので、エスプレッソ程強いコーヒーではないですが、やはりペーパードリップに慣れている日本やアメリカにとっては濃いコーヒーにあたりますね。

近いブリューレシオとしてはMoka Pot(マキネッタ=Stovetop)のブリューレシオが1:8~12位なので、これくらいの濃さがイメージできるかもしれません。

なお近代に目を向けると、現在ではWCE(World Coffee Event)が管轄するCezve/Ibrik Championshipが開催されています。

私は2024年にデンマークのWOCに行ったのですが、その際に3位に入手した選手のプレゼンを直に拝見しました。競技ステーションはオリエント急行をモチーフにしたセッティングで、とっても雰囲気がありましたね(≧◇≦)。バリスタもオリエント急行のロゴが入った制服みたいなものを着ていて、とても印象に残ったのを覚えています。・・・・せっかくなので、ここで彼のレシピを紹介したいと思います。

2024 3rd Place Ivan Bilousov, Ukraine

(画像引用)European Coffee Trip

https://europeancoffeetrip.com/barista-stories-ivan-bilousov/

【概要】

- コーヒー:Colombia Bourbon Sidra Thermal Shock Wash(農園不明)

- 焙煎時間は6:30(DTR16%)、

- エイジング4日

- 水:TDS130%

- マグネシウム含有率の高い水(マグネシウム含有量、及び総硬度不明)

- グラインダー:EK43(メッシュ不明)

- イブリック:イスタンブール製Cezve(Soy社)

- 銅素材、内部メッキ処理(錫メッキ?)

- ウィスク(混ぜ棒):真鍮製ハンドメイド

- バーナー:高密度ブタンガスバーナー

- カップ:イスタンブール製磁器90ml

(画像引用)European Coffee Trip

https://europeancoffeetrip.com/barista-stories-ivan-bilousov/

【抽出手順】

- 7.5gのコーヒーの粉をCezveに投入し水60mlを注ぐ

- ウィスクで攪拌(40回位?)しながら加熱していく

- 加熱開始から1分後にウィスクで再度攪拌(12回位?)

- 沸騰まで2~2:30程度かける

- カップに注ぎ、3分後に飲む(砂時計での時間計測が粋ですな!!)

【フレーバーノート】

- M-H Sweet

- M Acidity

- M Bitterness

- M Body

- M Texture

- M-H Aftertaste

- Flavor: Enrich?Peach? Passionfruit, Wild Brack Berries,

- Aftertaste: Cacao Nibs, Grapefruit

Bitternessがミディアムなので、焙煎度合は中煎り程度ですかね?プロセスはThermal Shockと言っていたので、コーヒーは今どきのInfusedになりそうです。農園は新しいとのことですが、名称やテロワールについては言及されていませんね(まあ南部県だと思うけど・・・・)。具体的な抽出方法や準備についての理由詳細が欠けていますが、Ibrik選手権の評価では実際の味わいの方が重視されているのでしょうね(当たり前か・・・)。

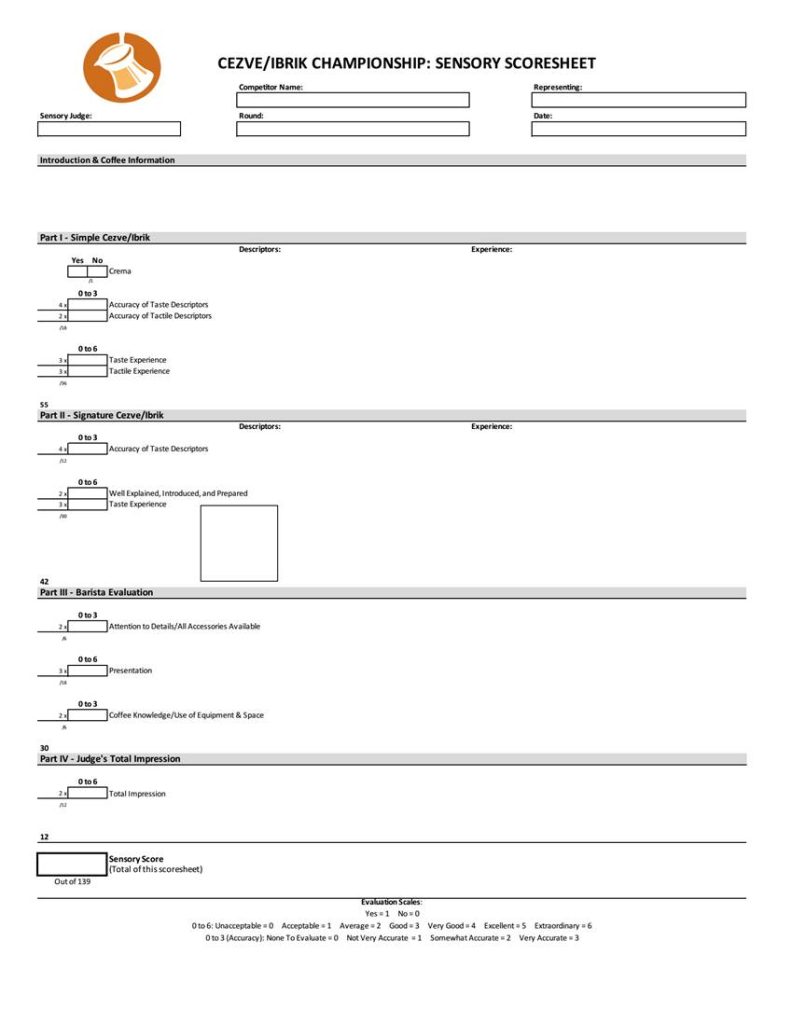

(参考)WCE Cezve/Ibrik Championship 2026 R&R

ルールをざっと見るとWorld Barista Championshipに近い物を感じます。評価軸などもかなり似て(と言うか共有されている)います。

Cezve/Ibrik Championship Sensory Scoresheet

センサリースコアシートもBaristaと同じような構成になっていますが、かなりシンプルですねー。Ivanさんのプレゼンを見るに、抽出には特別な手法を用いているわけではなさそうです。オーソドックスでクラシックな抽出スタイルに近いかもしれません。

古代の味わいを模倣するのであれば、上記のレシピを参考にイエメンのHarrazやBani Mattarと言ったマタリ銘柄を中煎りして抽出する事をお勧めします。麻袋臭や枯臭があればなお良し!!メッシュサイズは宣言がありませんが、ターキッシュのメッシュはかなり細かいので、まずはエスプレッソ用の粒度を試すといいんじゃないでしょうか(∩´∀`)∩?

なお、2024年のチャンピオンはフランスでしたが、彼はLagomのグラインダー、ParagonのChilling Rock(液体を冷やす金属球)などを使用していたので、セットとしては今どきですが、やはり詳細な銘柄解説、具体的な抽出手順、グラインドサイズなどには言及されていませんでした。水の説明もかなり大雑把でしたね。

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

軽く歴史に戻ると・・・。

ターキッシュコーヒーはエジプトを経由しついにヨーロッパに上陸。最初はVenice(ヴェニス/ヴェネツィア)に伝わります。初の渡欧はイタリア(当時はヴェネツィア共和国)だったのですね。

こちらでは、コーヒーは嗜好飲料ではなくて薬として扱われていたようです。最初の渡来は1570年頃で、その後1647年(又は1645年、1676年とも)にVeniceで初のコーヒーハウスがオープンします。名のあるカフェでは今でも営業を続けるCafé Florianが有名ですが、こちらは1720年の開業となっているので、これよりも前にコーヒーハウスそのものは営業していたのですね。

こうしたことを鑑みるに、やはり濃くて液量の少ない飲み方こそがコーヒー本来のスタンダードであり、エスプレッソもこうした文化の延長上にあることは間違いないと思います。

(参考)

The first Italian coffeehouse in Venice?, Earth Storiez

https://earthstoriez.com/history-and-evolution-of-the-coffeehouse-in-italy

ふう・・・・。とりあえずイタリアまで到達したので、この次はコーヒーの重要な相棒について触れていきましょう!

デミタスカップの発明

少量の濃いコーヒーを飲む文化では、容器の方もやはり小さくなるのは必然です。すでにターキッシュコーヒーの容器は比較的小さい物でしたが、ヨーロッパの方でも小さいカップが生まれてきました。

エスプレッソを語る上で欠くことができないものに「Demitasse(デミタス)」があります。少量のショットはこのDemitasseに注がれることによって、エスプレッソの様式美と言うものが確立されると言っても過言ではありません。伝統的なエスプレッソではここに砂糖を入れますが、やはりこうした甘味添加は上記ターキッシュコーヒーの流れを汲んでいると容易に想像を働かせることができます。

少量で濃いコーヒーを飲むには、あまり大きなカップでは不釣り合いになるのは疑問の余地がありあません。見た目、飲み心地、味のバランスを考えるとやはり小さめのカップがふさわしく思えます。そんなエスプレッソでは定番のDemitasseですが、意外にもその発明はイタリアでなく、フランスでした。

Demitasseの語源は「demi=半分」、「tasse=カップ」であり、半分のサイズのカップを意味します。このカップは1800年代に表れ、フランスの飲料スタイルですが、やはりOttman Empire(オスマントルコ)で醸成されたコーヒーの飲料文化をルーツとしています。主に食後の締め(conclusion)として少量の濃いコーヒーが飲まれていたようです。

(参考)

The History Behind Vintage Demitasse Cup, The Brooklyn Teacup

金属の取手がついたDemitasse

(画像引用)By Bonniemuffin – Own work, Public Domain

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8970216

Demitasse以前は金属製の筒状の容器でコーヒーが飲まれていたようですが、これだと熱くて持てないというデメリットがありました。これを解決したのが中国磁器(渡来は600年代頃)やヨーロッパ磁器=*Bone China等の登場です。粘土による自由な成形が可能となり、様々な形、意匠を凝らしたカップが誕生することとなります。この当時ですでにカップとソーサーの組み合わせと言うものは存在していましたが、まだ「ソーサー」ではなく「コーヒースタンド」と呼ばれていたようです。こうした磁器の発達には中国、日本の影響があり、18世紀頃にはこれらの需要が高まってヨーロッパで大流行しました。

*Bone China:骨灰磁器とも呼ばれる時期の一種。boneは「骨」、chinaは「中国」を意味し、それ以前のイギリスで中国磁器(porcelain)が多用されたことに因んでいる。乳白色の磁器は牛の骨灰を陶土に混ぜることによって作られ、1748年にThomas Fryeによって東ロンドンのBow近郊にあった彼の工房で発明される。

(参考)

Demitasse Cups & saucers

https://demiq-demitasse-cups-saucers.blogspot.com/2011/03/history-of-cup-saucer.html

Mug, Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Mug

Bone Chinaはイギリスで発達した硬質磁器(Hard Paste Porcelain)ですが、フランスでは1760年代に中国磁器の原料であるKaolin(カオリン)がLimoge(リモージュ)近郊で発見され、Sèvres(セーヴル)王立製造所によって軟質磁器(Soft Paste Porcelain)の生産が本格化していきます。ここでも様々な形状や意匠が施された乳白色磁器が多く生みだされました。また原料発見地のLimogeも一大生産地に成長し、19世紀頃には30以上の工房が発生したとされています。

【フランスの老舗ブランド】

- Royal Limoges(ロイヤル・リモージュ1779)

- Deshoulières(デシュリエール1799)

- Haviland(アヴィランド1842)

- Bernardaud(ベルナルド1863)

(参考)

French porcelain: the essentials to know, French Address

Haviland製デミタスカップ(1890年頃)

(画像引用)アンティークテーブルウェア

・・・・・・

ちなみにDemitasseの誕生の背景にはフランスの大陸封鎖令によるコーヒーの輸出規制によってヨーロッパへの輸入量が減少したことを要因とする解説が日本のソースで散見されていますが、海外のソースではそういった記述がみられません・・・・(まぢで見つからない・・・・)。

よって、コーヒーの量が少なくてDemitasseが発明されたのではなく、ターキッシュコーヒーのような、「少量で濃いコーヒーを飲むために発達した」というのが本筋のようですね。

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

という事で今回はここまでですね!!

次回はイタリアのDemitasseやMoka Pot(マキネッタ)について書いていきたいと思います!!

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

私の愛はターキッシュコーヒーの如く、強く濃い(恋)のである( ̄д ̄)!!

・・・・・・

え、聞いてないって?

そんなこと言わないで、Kaolinちゃーん(´Д⊂ヽ!!!

・・・・・・

デミタシデミタシ・・・・・(死)