こんにちは!!

Coffee Fanatic三神です!!

すでにSCAJローストマスターズ委員会の報告会でご報告申し上げましたが、恒例のレポートをまだブログに上げていなかったので、久方ぶりに更新しました!!

という事でファナティックは、去る4月にWorld Coffee Roasting Championshipに日本代表のコーチとして参加してきました!!

今年の日本代表は茨城県水戸市南町でロースターを営む、Mood Coffee & Espresso代表の大貫建晴さん。日本予選も素晴らしい成績で駆け抜け、見事日本代表の座を勝ち取りました!!

そんな大貫さんが挑むWCRC2025は、4/24~27の4日間にわたって開催されました!!

Mood Coffee & Espresso

https://moodcoffee-espresso.com/

参加国は23か国に上り、それぞれが自分たちの焙煎技能を競い合いました。

競技概要

WCRCでは①シングルオリジン②ブレンドの2種類のコーヒーを焙煎し、それらのカップ評価と焙煎計画の正確性が競われます。

今回の競技工程の順番としては・・・・・

【24日】

①オリエンテーション

②グリーングレーディンング

③サンプルロースト(前半グループ)

④プラクティスロースト(前半グループ)

【25日】

③サンプルロースト(後半グループ)

④プラクティスロースト(後半グループ)

⑤プロダクションロースト シングル&ブレンド(前半グループ)

【26日】

⑤プロダクションロースト シングル&ブレンド(後半グループ)

【27日】

⑥競技者オープンカッピング

⑦結果発表

・・・・・・・

という感じです。今回イレギュラーなのは、競技者のグループ間で焙煎日が一日異なることと、プラクティス(練習焙煎)の豆の詳細が明かされず、さらにカラーリーディング(焙煎度合の計測)が不可になったことです。(なんか前半に焙煎したグループの方が上位入賞している率が高いような・・・?やっぱエイジング的に有利だよね(^_^メ))

ルールにはちゃんと記載があるのですが、なんでも会場の都合で時間がタイトなため、プラクティスの焙煎色計測は割愛されてしまいました・・・。みんな同じ条件なのでフェアではあるものの、結局どの温度で焙煎終了したら希望の焙煎度合になるかがほぼわからないので、ラッキーパンチ的な要素が強くなってしまいました。

また大会前にスポンサー提供による焙煎練習があったものの、大会当時機は電圧不足が確認され、結果多くの競技者が戸惑う事態となりました。なので、大会常連の猛者(ノルウェーのSimo=世界2位)も焙煎失敗してしまうなど、波乱がありましたね。

ということでいつもよりハードなコンディションで望まなければいけない大会でした。

オリエンテーション

SCA EXPOの会期は25日からなのですが、競技会のオリエンテーションはその前日から開催されることが通例となっています。ここではルール調整や変更の確認、競技生豆や水の情報、そして質疑応答が行われます。という事で、練習生豆の情報提供無し(多分アフリカ系?)とプラクティスのカラー計測不可はここで言い渡されました(涙)・・・。

【生豆】

#1. Ethiopia G2 Yirgacheffe Aricha Wash/ Single

#2. Brazil Supreme Yellow Bourbon Puled Natural/ Blend

#3. Honduras Jose Abel Fernandez Parainema Wash/ Blend

#4. Kenya AB Thriku Wash/ Blend

【水質】

TDS:168ppm(内アメリカ硬度100ppm)

アルカリ度:64.3mg

pH:6.8

【グラインダー&メッシュ】

グラインダー:Kirimai

カッピング:SCAスタンダードメッシュ(でも結構細かかった)

カラー:最小設定(粒度は不明、極細引き)

・・・・・・・・

ざっくりとこんな感じでした。

生豆にナチュラルやハニーがなく、全てWashedなのが珍しいですね(ブラジルのPNは業界では水洗式としての扱い)。

結構水が硬くて、アルカリ度も高めなので、コーヒーの酸はあまり明るくならないことが予想されました。

大貫さんとはエチオピアやケニアで練習していたので、とてもうれしい生豆ラインナップでした!

なおカッピングでは・・・・

- ブラジル:柿の種フレーバー

- ホンジュラス:渋くてシャープな酸

が感じられたので、配合比率はケニアが80%でその他10%ずつの割合になりました。ホンジュラスややフローラルだったのですが、カップは酸が未熟で、ブラジルに至ってはスぺシャルティに達しない品質でした。

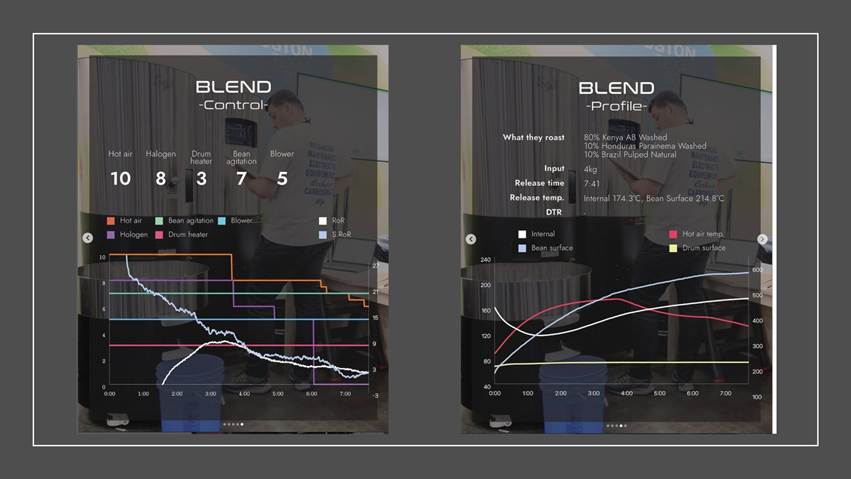

焙煎プロファイル

前日の通り、電圧不足でパワーが足りなかったので、熱量を上げる必要がありました。なので、大貫さんはホットエアー、ハロゲン、ドラムヒーターを一目盛りずつアップして焙煎しました。

【S9Xのぷろふぁいる】

・投入温度:180(Internal)

・投入量:3kg

・ホットエアー:185℃まで#8、その後は#10

・ハロゲン:135℃まで#3、その後はOff

・ドラム:135℃まで#1.5、その後はOff

・アジテーション(攪拌):#7

・ブロワー(排気):#4

・焙煎時間:Dry 4分、Maillard 3分、Development1分でトータル8:00程度

・終了温度:230℃近辺

・ターゲットアグトロン:85~90pt (SCAメッシュ)

*温度はBean Surface Temperature(赤外線)

終了温度はヒューストンでの事前練習ではBean Surface 227~8℃位が適正だったので、これくらいをターゲットにしていたのですが、実機ではパワーが足らなかったので、日本で予定していた終了温度(230℃)にすることにしました。

・・・・・もう天国か地獄かのような2択(228℃ or 230℃・・・)なのですが、プラクティスのカラーが測定できないので、もうどうしようもありません・・・・(>_<)。ということで意を決して、230℃の排出に決定しました。

結果としてはそれぞれのフェーズ間の時間配分はばっちりで、多く競技者が戸惑う中、大貫さんは安定した競技運びでほぼパーフェクトに競技を終えることができました。

まさかこれほどまでにぴったりプロファイル修正できるとは・・・・さすが大貫さん!!(∩´∀`)∩

結果

そんなこんなで波乱の多かったWCRCでしたが、大貫さんの順位は10位でした。

1位はフランスでした。

(引用)Champion’s Profile, Stronghold

https://www.instagram.com/p/DKhMrC-S8ym/?img_index=1

フランスのプロファイルはやや早めの焙煎で、投入量は4kgでした。

話を聞くところによると、これは彼が本当に意図していた焙煎ではなかった模様です。ちなみに結果のAgtronは105だったみたいで、SCAメッシュだと約90ちょっとって感じですね。焙煎時間8分を切っているので、これは結構短い焙煎です。

味わいの評価軸は、今までの大会の傾向を考えると今回は浅めに傾倒した印象があります。

・・・・・・・・・

我々のBlendは想定よりも焙煎度合いが深くなってしまい、Over 1(焙煎過剰)とScorch 1(焦げ)の欠点判定を受けたことによる減点が響きました(欠点出ても10位ってすごくない!?)

これは同じBean Surface温度でも日本で予定していた温度では大会実機では深くなってしまう。つまり大会実機は電圧不足ではあったものの、事前練習で使用したものに温度感が近かったという事でした。特にInternal(物理的に生豆に接する温度計)の温度の乖離が顕著でした。

【日本の場合】

・Bean Surface 230℃ ⇒ Internal 172℃位

【ヒューストンの場合】

・Bean Surface 230℃ ⇒ Internal 182℃位

大貫さんの話では、Internalが大会実機では180℃に達していたとの事だったので、やはり焙煎度合が深くなってしまったようです。

ちなみに1位のフランスはパワー不足を補うために火力アップしたのを私、見ていたのですが、別バッチの焙煎が6分ちょっとの短時間焙煎(!!)だったので、想定よりかなり短くなって焦ったのではないかと思います(笑)。

・・・・・・

いずれにせよ、“評価適正焙煎レンジ”という平均台から落っこちないかが重要なんですよねー・・・この競技・・・・。上位入賞者以外は意図せずに浅すぎor深すぎになって負けるのがこの大会の特徴です。

反省

【良かった点】

大会まで4カ月とそれほど長くない期間でありながら、当日も予定通りのプロファイルに修正できたのはとても素晴らしかったと思います!!

いやー、本当にぴったりになったので感動しました!!

日本での練習生豆の銘柄選定や焙煎練習内容はバッチシだったと思います(*’▽’)。

【反省点】

味わいに関しては“Roasty”と“Dry”を判定されていたので、焙煎度合の修正と焦げのニュアンスの解消を目指す必要があります。

煎りムラがややあったので、攪拌や投入量の吟味が今後の課題ですね。一般的に攪拌が強いと(アジテーションが高い)ムラは少なくなるのですが、Strongholdは結構特殊なので、一概に高くすれば解消できるという感じでもないみたいです。ただ他の競技者のアジテーションは結構高かった印象がありますね。

また、これはどうしようもないのですが、S9Xの検証が十分ではありませんでした。今回の結果や別モデルのS7Xなどの傾向を見るに、Bean Surfaceよりも、Internalを指標にした焙煎の方が焙煎度合は安定しそうな雰囲気があります。

また個体差の変動に慣れるためにも、できるだけ多くのS9Xに触れていることが重要だと感じました。ちなみに2位に入った台湾は730回焙煎練習したとか・・・(。◕ˇдˇ◕。)/キイー、ウラヤマシイイ!!

なので、韓国に2泊3日で焙煎練習に行く?といった取り組みも有用であると感じました。ヨーロッパだと実機が存在しない国があったりするので、実機がある国まで越境して焙煎練習しに行くことが多かったりします。

・・・・・・・

というところのWCRC2025報告でしたー!!

それではこんなところで。

みなさんごきげんよう。

ふぁなてぃっく三神